智能駕駛,該管管了!

《中國新聞周刊》記者:鄭宇

發于2025.4.14總第1183期《中國新聞周刊》雜志

3月29日,于銅陵樅陽高速發生的一場交通事故,帶走了三名年輕女孩的生命。智能駕駛系統是否要為事故負責?這也幾乎是此前多數搭載了NOA的車輛發生事故后的最大爭議點,但本次事故慘烈,再加上車輛和品牌本身的流量,將這場爭議推向了高潮。

NOA(Navigate on Autopilot),即領航輔助駕駛,也被稱為自動輔助導航駕駛或導航輔助駕駛。根據我國《汽車駕駛自動化分級》標準,NOA被業內認為處于L2與L3級自動駕駛之間。而正是這一區間,使得爭議不斷擴大。

有NOA功能的車輛在行駛過程中發生事故,主要責任在于駕駛員還是車輛背后的生產企業?這需要判定,在發生事故的瞬間,操控車輛的是駕駛員還是系統。目前,交通管理部門要對此進行判定,需要企業后臺數據配合,而這又引起了消費者對于真實性和有效性的另一層疑慮和爭議。

由于法規限制,我國L3級自動駕駛此前并未落地。因此,在售的各款車型上市時大力宣傳推廣的“智能駕駛”,究竟是輔助駕駛還是自動駕駛,企業和消費者對此的理解和解釋并不相通。

根據工業和信息化部最新數據,2024年我國乘用車L2級,也就是具備組合駕駛輔助功能的新車滲透率已經達到57.3%。3月29日,中國科學技術協會主席萬鋼在中國電動汽車百人會論壇(2025)上建議,秉承發展和安全并重的原則,建立并完善基于功能分類的高級別自動駕駛智能網聯汽車產品準入測試標準,制定、修訂相關交通安全法律法規,加快推進L3級自動駕駛汽車的規模化上路通行。

萬鋼認為,伴隨著L3自動駕駛技術的不斷成熟,自動駕駛的系統正在加速從輔助駕駛向主導駕駛升級,對于自動駕駛而言,L3自動駕駛是用戶認知、技術創新和安全責任的拐點,是最終實現全自動駕駛的必然之路。

4月1日,《北京市自動駕駛汽車條例》正式實施,L3級個人乘用車出行獲得合法上路身份。中國工程院院士、清華大學智能產業研究院(AIR)院長張亞勤預計,2025年將成為自動駕駛技術突破的關鍵節點,他預計到2030年,全球約10%的新車將具備L4級能力。

中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高表示,目前仍處于“全民智駕”而非“全民自動駕駛”時代。確保大模型“上車”的安全性與可靠性,仍是當前亟待攻克的關鍵課題。不僅L3級自動駕駛需要盡快解決相關法律法規問題,L4級自動駕駛更需要積累經驗循序漸進,目前暫時不宜提出“全民自動駕駛”。

輔助駕駛不斷進化

按照我國于2022年3月1日開始實施的國家標準《汽車駕駛自動化分級》,L0級的自動化程度對應的只有應急輔助;L1級對應的是部分駕駛輔助,包括ACC自適應巡航、AEB自動緊急制動、ALC自動并線、LDP車道偏離干預等;L2級對應的是組合駕駛輔助,包括APA自動泊車、APO自動駛出、TJA交通擁堵輔助、高速輔助駕駛和城市NOA;L3級對應有條件自動駕駛;L4對應高度自動駕駛;L5對應完全自動駕駛。

近年來隨著電動化、智能化大潮席卷汽車業,許多消費者產生了汽車智能輔助技術“大爆發”的錯覺,事實上,許多輔助功能早在十幾年甚至幾十年前,就已經問世。

汽車行業普遍認為,輔助駕駛始于定速巡航,這一功能早在1910年就已經初見雛形,可以通過一個安裝在凸輪軸中間的控制裝置設定目標速度,并通過機械方式幫助維持設定速度。1958年,克萊斯勒公司正式推出了“Speedostat”機械式巡航控制系統并搭載于帝國轎車上,定速巡航系統開始真正進入汽車市場。

輔助駕駛功能在汽車上的運用有多早?世界上第一輛標配三點式安全帶的沃爾沃量產汽車是于1959年推出的。定速巡航比三點式安全帶的量產使用還早一年。

而由此進化出的ACC自適應巡航系統,也可以追溯到20世紀70年代,但并沒有實現規模量產。20世紀,包括豐田、本田、通用、福特、戴姆勒、博世等均參與了ACC系統的研發,1997年,豐田在雷克薩斯車型上開始使用“雷達巡航控制系統”,并在2000年加入了剎車功能,2004年增加了“低速跟蹤模式”。業內普遍認為,奔馳于1998年在S系車型中引入的Distronic距離控制系統,最接近當前的自適應巡航系統功能。

進入新世紀后,多家豪華品牌旗下車型都搭載了ACC系統。2010年,奧迪在A8車型上搭載了全球第一款具備GPS功能的ACC系統。

而車道偏離系統,最早可以追溯到20世紀80年代,應用于軍用車輛,至2002年,福特汽車率先將這一系統應用于量產車型,其他汽車企業相繼跟進。隨著越來越多的車型上搭載了車道偏離系統,其功能也從早期的偏離預警,逐漸升級進化為集車道保持、車道偏離糾正等功能于一體的安全配置。

至于自動泊車技術,早在1992年,大眾即在IRVW Futura概念車上首次展示了自動泊車技術:通過配備一個類似于個人電腦大小的計算機來控制整個泊車系統,讓車輛自動完成橫向停車入位,但由于成本過高,并沒有實現普及。直到2003年豐田在普銳斯混合動力泊車上提供了可選的自動泊車功能,這一系統才逐漸搭載在量產車上,并由半自動泊車進化至全自動泊車。不過,這一功能即使在當前的L2+級輔助駕駛下,仍有較大爭議,復雜情況下,系統無法完成全自動泊車。

正是基于這些已經經歷過多年發展和進化的汽車輔助技術,再配合高精地圖,以及激光雷達、高清攝像頭等帶來多元化的其他輔助功能,高速NOA、城市NOA于近幾年相繼實現規模化落地。

火爆的NOA,絕不是“自駕”

輔助駕駛的進化經歷了幾十年,似乎并沒有帶來顛覆式的技術進步,但智能化卻仿佛為這一切按下了加速鍵,向自動駕駛呼嘯而去。

在智能化方面有著天然優勢的新能源汽車的快速發展,為L3的到來提供了龐大的數據和車輛基礎,而被行業視為從輔助駕駛向L3自動駕駛過渡的NOA系統,也迎來了爆發期。

根據公安部發布的數據,截至2024年底,全國新能源汽車保有量3140萬輛,當年新注冊登記新能源汽車1125萬輛,占新注冊登記汽車數量的41.83%。而其中乘用車L2級,也就是具備組合駕駛輔助功能的新車滲透率已經達到57.3%,在此基礎上,各車企不同名稱的NOA快速實現了落地和運用。

2022年9月,小鵬首次在廣州試點城市NGP;華為與極狐合作開發的極狐阿爾法S則于同年9月在深圳開通城市NCA功能;蔚來于2023年9月在“NIO IN 2023蔚來創新科技日”上正式宣布,增強領航輔助NOP+從高速進入城區;2023年8月,問界M5智駕版在上海、深圳、廣州、杭州、重慶開啟城區NCA、高速NCA功能;理想于2024年推出新版本的無圖NOA功能,成為國內首家提供無圖NOA的車企;2024年3月,小米汽車首款車型SU7發布,小米高速NOA“上市即交付”。

依據相關車型的銷量不完全統計,2024年中國市場具備NOA功能的車型銷量預計在80萬—100萬輛。中信證券預測,2025年搭載NOA的乘用車銷量有望沖刺500萬輛,其中城市NOA預計300萬輛,高速NOA預計200萬輛。

2025年以來,多家車企宣布將開啟NOA,再加上華為、地平線、Momenta、卓馭科技等核心供應商的集體發力,行業和市場普遍看好,認為NOA將迎來進一步的量產規模突破及性能體驗提升。

此外,智能駕駛利好政策頻出,也在為NOA向L3自動駕駛的全面提速提供助力。據不完全統計,截至2024年底,全國超過50個城市出臺了智能駕駛試點示范政策:北京市通過了《北京市自動駕駛汽車條例》,成為國內首部專門針對自動駕駛領域的地方性法規,已經于4月1日起開始施行;深圳發布《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》,提出6個方面22項具體舉措;上海發放了首批無駕駛人智能網聯汽車示范應用許可,即“完全無人載人車牌照”;武漢市作為全球最大的無人駕駛運營服務區,也通過了《武漢市智能網聯汽車發展促進條例》,為高級別自動駕駛的測試和商業化提供了重要的法律支持。

2025年初,“智駕平權”浪潮來襲,讓越來越多消費者相信,隨著高階智駕技術成本的下降,此前基本在25萬元以上車型搭載的NOA也將“飛入尋常百姓家”。Momenta CEO曹旭東判斷,2025年底到2026年,城市NOA甚至可能成為15萬元以上車型的標配。

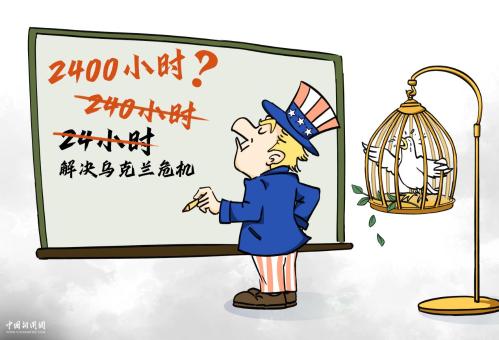

智能駕駛的高歌猛進,讓輔助駕駛、智能駕駛、自動駕駛的邊界越來越模糊。而3月29日的事故,一車三命,讓許多人猛然驚醒:從NOA過渡到L3自動駕駛,是大勢所趨,但NOA不是自動駕駛。

李斌在2025 CES Aisa上曾表示:“在自動駕駛領域,99%的可靠性和99.9%之間隔著一條人命。”

邊界被模糊

無論是無人駕駛還是自動駕駛,在汽車領域都不是全新概念,在限定條件范圍內雙手放開方向盤這樣的功能,數年前就已經有車型能夠實現。

2018年,凱迪拉克發布了一則廣告,其中不僅有駕駛員在駕駛過程中雙手離開方向盤的畫面,還配有“放手去做”的廣告語,招致大量批評和質疑。然而,短短幾年時間,隨著短視頻的興起和智能駕駛的普及,網絡上卻充斥著駕駛員在行駛過程中“解放雙手”的“測評”視頻,“高速開車睡覺”更幾乎一度成為流量密碼。

近年來,隨著我國具備L2級組合駕駛輔助功能的新車滲透率不斷提升,相關事故和爭議也越來越多。當車輛具備在一定條件下駕駛員雙手離開方向盤也能正常行駛的功能這一前提下,事故發生的瞬間,究竟是駕駛員在駕駛還是系統在駕駛,難免成為事故主要責任爭議的焦點。

盡管在L3落地之前,根據現行《道路交通安全法》,“人類駕駛員”是責任主體,即便啟用了智駕系統,車主仍需承擔主要責任。但導致L2尤其是NOA與自動駕駛之間邊界模糊,企業在宣傳過程中難辭其咎。

“同級天花板”“顛覆同級”“前所未有”“一邊開車一邊開會”“斷層領先”“百萬銷量0自燃”“智駕開長途全程很輕松”等在新車上市發布會、車型宣傳資料以及車企高管口中頻繁出現,在許多車企主導的直播測評中,相關暗示更是不勝枚舉。

作為新能源汽車最突出的競爭優勢,針對智能駕駛的過度宣傳事實上一直普遍存在,這使得許多消費者潛移默化地認為,高階智能駕駛等同于自動駕駛。NOA開啟后,這一現象更為嚴峻,由于車輛可在沒人接管的情況下實現等紅綠燈、變道、讓道并最終到達目的地,更讓不少消費者認為,L2與L3之前的邊界只是受法規限制,實際上早已被技術跨越,駕駛過程中“解放雙手”已經提前實現。

卓馭科技AI首席技術官陳曉智告訴《中國新聞周刊》:“L3、L4跟L2是安全責任的區別,并不是功能的區別,(重點在于)誰來承擔事故責任。L3、L4就是接管率要足夠高,可能比人類司機要高幾個數量級。L3、L4更多為了實現安全責任,駕駛員不接管,意味著系統必須還有另外一個備份系統代替駕駛員去接管這個車。”

2024年6月,工業和信息化部等四部門公布首批智能網聯汽車準入和上路通行試點名單,長安汽車、比亞迪、廣汽、上汽、北汽藍谷、一汽和蔚來汽車等車企入選,推動了自動駕駛技術的規范化和商業化進程。

進入2025年,小鵬、奇瑞、廣汽、極氪等車企均發布了L3級自動駕駛落地時間表。與此同時,監管法規也逐漸完善健全,輔助駕駛與自動駕駛,即將在多重維度上涇渭分明。

監管需要“走在前面”

在智能駕駛高速發展的幾年間,監管政策也始終保持著與時俱進。

2021年發布的《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》,明確了智能網聯汽車準入管理重點,并對具備駕駛自動化功能的汽車產品提出了安全管理原則性要求。2022年發布的《關于試行汽車安全沙盒監管制度的通告》,為后市場階段的前沿技術提供了深度安全測試機制,旨在引導企業查找問題、改進設計、降低風險。2023年發布的《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》,啟動了對具有3級、4級自動駕駛功能的汽車產品準入管理探索。

今年2月28日,工業和信息化部、市場監管總局聯合發布了《關于進一步加強智能網聯汽車產品準入、召回及軟件在線升級管理的通知》(以下簡稱《通知》)。

《通知》正是在上述基礎上,進一步細化管理要求,加強搭載組合駕駛輔助系統和具備OTA升級功能的智能網聯汽車產品(以下簡稱“智能網聯汽車產品”)管理,健全安全管理體系,壓實企業主體責任,促進提升產品安全水平,保障產業發展行穩致遠。

在《智能網聯汽車產品準入、召回及軟件在線升級管理與技術指南》(以下簡稱《指南》)中,對駕駛員注意力的強制管控要求備受關注。根據要求,車輛需配備高精度方向盤監測系統,當檢測到雙手脫離方向盤超過10秒時,系統將啟動三級預警機制:首先通過聲光報警提示,若駕駛員未及時接管,系統將逐步降低車速并引導車輛靠邊安全停車。對于多次違規操作的用戶,系統將直接禁用輔助駕駛功能,甚至實施24小時“封號”處罰。

這一要求已經開始促使車企推動技術進步,避免了此前部分車主通過水瓶固定方向盤等方式規避監測所帶來的事故風險。特斯拉中國也宣布,將在6月前推送OTA升級,強化脫手監測邏輯。

此外,《指南》還提出規范營銷宣傳行為。企業向消費者提供有關智能網聯汽車駕駛自動化等級、系統能力、系統邊界等信息時,應當真實、全面,不得作虛假、夸大系統能力或引人誤解的宣傳,確保消費者正確理解和使用智能網聯汽車產品。企業在組合駕駛輔助系統或功能命名及營銷宣傳中,不得使用暗示消費者該系統可以作為自動駕駛系統使用,具備實際上并不具備的功能等用語,防止駕駛員濫用風險。

據了解,多個汽車品牌全面核對宣傳資料,將其中相對模糊邊界的內容全面下架。

4月1日,《北京市自動駕駛汽車條例》正式施行。不同于其他城市針對自動駕駛所發布的地方性法規,這一條例明確提出了支持自動駕駛汽車用于“個人乘用車出行”場景,被行業內視為自動駕駛在國內發展的重要分水嶺。

而北京市率先允許L3級以上的自動駕駛私家車上路后,自動駕駛后續相關監管,或許也將據此摸索升級。

據了解,北京市高級別自動駕駛示范區已實現600平方公里路側設施智能化部署。目前,示范區累計聯合18家企業參與智能網聯汽車的測試驗證,共支持310余輛車完成19項功能服務產品的測試驗證。

工業和信息化部副部長辛國斌在中國電動汽車百人會論壇(2025)演講中提道:加快自動駕駛產業化發展。推進智能網聯汽車準入和上路通行試點,完善標準體系,有條件批準L3級自動駕駛車型生產準入,推動道路交通安全、保險等法律法規完善,深入推進智能網聯汽車車路云一體化應用試點,加快網聯云控基礎設施建設,鼓勵汽車前裝V2X、5G等高性能通信模塊,支持跨區域協同應用。

在相關從業人員看來,隨著L3級及以上智駕級別的私家車首次被明確允許合法上路,自動駕駛相關技術也打開了商業化應用的大門,將進一步推動汽車企業及科技公司加速技術創新和產品研發。

責任劃分與倫理困境

2025年初,吉利、長安、比亞迪、零跑、特斯拉等品牌集中發布智能化戰略,合資品牌也多與國內科技公司合作引入智能解決方案,布局NOA。

歐陽明高認為:“首先技術上厚積薄發,公路NOA已經從能用到好用了,城市NOA馬上大規模推廣,這是技術的邏輯;DeepSeek對全民心智帶來巨大沖擊,公眾對智能駕駛的熱情自然會水漲船高,這就是市場的邏輯。政策的邏輯方面,現在國家大力提倡人工智能了,這三個邏輯時間點也重合了,所以整車智能化今年會開始爆發。”

由此,2025年被業內認為將成為智駕元年。同時,《北京市自動駕駛汽車條例》開始實施,L3級自動駕駛車獲得合法上路資格且覆蓋私家車領域,多家車企先后發布L3量產時間表,2025年,也被認為將成為L3級自動駕駛規模化元年。

這樣的疊加爆發,無疑將進一步加劇監管難題。

北京市京師律師事務所律師孟博告訴《中國新聞周刊》:“關于智能駕駛汽車交通事故,目前主要是根據《道路交通安全法》和《民法典》的相關規定進行責任劃分。交通事故責任需要根據不同主體的過錯進行歸責,智能駕駛汽車的行車安全涉及多方主體,如生產者、銷售者、所有人、使用人、駕駛人等。在個案中,要結合案件的具體情形劃分責任。此外,企業還應嚴格履行告知義務,避免駕駛員將組合駕駛輔助功能作為自動駕駛功能使用。”

在此前發生的相關事故中,碰撞瞬間是駕駛員在操作駕駛還是智能輔助系統在駕駛,以及二者之間是否存在干預、接管等問題,始終爭議不斷。

尤其是L2級及以下輔助駕駛系統要求駕駛員全程監控,在相關案例中法院也多以“駕駛員未及時接管”為由判其主責。這就導致即使駕駛員能夠舉證事故發生時車輛完全托管給了系統,也需要承擔主要責任。更何況,目前相關事故調查在很大程度上依賴于車企提供的行車數據,在消費者眼中,作為責任主體之一的車企所提供的數據真實性更加存疑。

隨著NOA的大量運用,事故責任劃分問題勢必更加嚴峻,而監管力度也明顯提升。前述《通知》首次以技術指南形式明確智能駕駛系統運行邊界,要求企業必須驗證車輛對道路類型、基礎設施、天氣條件及其他交通參與者的響應能力。當系統探測到超出設計運行域時,須通過聲光警示、減速等分級策略提醒駕駛員接管,若駕駛員持續違規操作,系統須強制退出駕駛輔助功能。相當于通過技術手段實現了事前預防。

同時,《通知》對OTA升級實施分類管理:涉及自動駕駛功能變更的升級需重新申報準入,普通功能升級需雙部門備案。中國汽車技術研究中心專家張相雨表示,此舉有效防范車企通過遠程升級掩蓋產品缺陷,去年某新能源品牌“剎車失靈”事件后,監管部門已建立OTA升級追溯機制。這也將在一定程度上解決車企在相關事故中“既當運動員又當裁判員”的情況。

盡管如此,法律專家仍表示,監管的滯后性以及技術和倫理的多重困境,導致現行的交通法規、事故責任認定等無法與市場發展同步,只能不斷完善來促進行業健康發展。逐步趨嚴的監管政策主要解決的是已經出現的問題,在L3自動駕駛規模化到來后,許多無法預判的狀況將帶來更多探討和爭議。

在實現自動駕駛后,即使不再爭論駕駛過程中的責任主體,但行車過程中涉及生產者、銷售者、所有人、使用人等,責任劃分難題依然存在,且在事故中將帶來更多倫理困境。在將駕駛完全托管給系統后,事故中系統選擇保護車內乘客還是車外行人及車輛?這一選擇所導致的后果又該由哪方責任主體承擔?

近年來,關于自動駕駛立法的呼聲越來越高。今年兩會,全國人大代表,長安汽車黨委書記、董事長朱華榮表示,建議加快完善我國自動駕駛系統立法,完善具有引領作用的自動駕駛標準體系,統一無人物流車相關技術標準和法規。

全國人大代表,小鵬汽車董事長、CEO何小鵬建議:一是行業主管部門應完善事故責任認定體系,進一步加快推進《道路交通安全法》修訂工作,明確不同級別智能駕駛汽車在事故責任中的劃分原則,制定具體的事故責任認定邊界與統一標準,以避免責任認定的模糊與爭議。此外,建議出臺針對智能駕駛保險的具體指引、技術標準等部門規章和行業標準,為保險公司、車企等相關主體開展智能駕駛保險業務提供清晰、明確的指導和依據,從而規范智能駕駛保險業務的發展,讓大家都有保障敢于智駕,實現智駕平權。二是鼓勵車企與保險公司聯合開發適配產品。

從目前的狀況來看,監管政策的完善仍在實踐中探索前行,作為國內首部專門針對自動駕駛領域的地方性法規,《北京市自動駕駛汽車條例》中對此要求“自動駕駛汽車發生交通事故的,相關企業和個人應當配合公安機關交通管理部門的調查處理,并按照要求提供相應證據材料。相關企業還應根據有關部門要求提供事故過程信息或者事故分析報告”。

這顯然不同于此前多數消費者默認的L3級自動駕駛發生事故后,責任將完全由生產企業負責,而更傾向于對事故本身“一事一議”。

從“政策破冰”到取得“全民信任”,自動駕駛的普及注定是一場持久戰。

《中國新聞周刊》2025年第13期

聲明:刊用《中國新聞周刊》稿件務經書面授權

社會新聞精選:

- 2025年05月01日 16:24:30

- 2025年05月01日 15:34:39

- 2025年05月01日 15:05:43

- 2025年05月01日 14:47:48

- 2025年05月01日 13:49:18

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號